Legge di bilancio 2025: una manovra “draghiana”

di Andrea Martini

E’ piuttosto arduo esprimere un commento compiuto sulla prossima legge di bilancio che l’altroieri, il 16 ottobre, il ministro dell’Economia Giorgetti ha presentato alla stampa. Il fatto è che, a tutt’oggi, si dispone solo di un fascicoletto distribuito alla stampa nel quale è contenuta una tabella (la tabella II.1-12: Misure discrezionali adottate dalle amministrazioni pubbliche) con l’impatto finanziario delle misure più importanti espresso in rapporto al valore PIL e non in valori assoluti. Dunque, anche prendendo per buoni i riferimenti, si possono fare solo stime a grandi linee. Né possono aiutarci le innumerevoli dichiarazioni alle agenzie o sui social dello stesso Giorgetti, della premier e di altri ministri, spesso contraddittorie tra di loro e incoerenti con i dati delle tabelle.

Le voci più discusse sono state quelle in relazione alla Sanità e a quello che ambiziosamente il governo ha descritto come “rafforzamento del sistema sanitario”, “risorse a favore del personale sanitario” e “incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale”. Le tabelle di Giorgetti indicano infatti che il governo per la sanità metterebbe in campo lo 0,04% del PIL nel 2025 e lo 0,148% nel 2026, che, in valori assoluti, corrisponderebbero a circa 900 milioni di euro in più per il 2025 e a 3,2 miliardi in più per il 2026.

Meloni, da parte sua, polemizzando con i rilievi dell’opposizione parlamentare, indica che gli stanziamenti sanitari aggiuntivi sarebbero di circa 2,4 miliardi per il 2025 e di oltre 4,1 miliardi per il 2026: una discrepanza non da poco, tale da scoraggiare chiunque voglia cimentarsi in un’analisi sensata della futura legge.

L’opposizione, poi, al di là delle contestazioni sulle singole cifre, si concentra sull’evidente “vuoto progettuale” della legge, sul suo “galleggiamento sui conti”, sull’assenza di ogni “idea di futuro”.

Su questo punto occorre dire che la manovra è spiccatamente “draghiana”, come l’hanno definita Andrea Roventini sul Manifesto e altri commentatori su altri giornali, nel senso che, ancor più delle leggi meloniane di bilancio degli anni scorsi, si caratterizza per una stretta continuità con le politiche liberiste del governo del banchiere e per un rigoroso e diligente attenersi alle regole del nuovo patto di stabilità della UE, per ridurre il rapporto deficit/PIL al 3,3% nel 2025, al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027, proponendosi di tagliare il prossimo anno 30 miliardi e poi 35 e 40 negli altri due del triennio. Infatti, 10 dei 30 miliardi della manovra 2025 andranno a ridurre il deficit dello 0,5% nella rincorsa verso i parametri del “patto”.

Dunque, un’opposizione che ha disciplinatamente sostenuto Draghi e la sua politica (salvo il tardivo e inopinato “ripensamento” dei 5 Stelle del luglio 2022) e che si è sempre allineata con la gestione Von Der Leyen della UE, ha poche polveri da utilizzare contro l’impostazione “dimessa” di questa manovra, da questo punto di vista colpevole solo di rispettare i diktat comunitari.

Certo, ci si può baloccare a rinfacciare a Meloni e Salvini i loro spudorati voltafaccia sulle accise sui carburanti o sulla “cancellazione” della legge Fornero. Ma il governo e la destra, nelle sue diverse sfumature, avrà comunque buon gioco a sostenere che l’austerità e la modestia di questa manovra dipendono in primis dalle regole che la UE si è data e che ha imposto, pena “procedura d’infrazione”, a tutti i 27 paesi e in particolare ai 20 che hanno adottato l’euro.

Detto questo, e in attesa di chiarimenti per quel che riguarda la sanità, resta che per la scuola, per l’università, per la ricerca, per non parlare della questione ambientale, nella manovra sembra non esserci niente, salvo le “riforme” regressive di Valditara e il sostanziale negazionismo climatico della destra.

La Confindustria, da parte sua, si mostra insoddisfatta per l’assenza di nuovi investimenti, evidentemente non paga della pioggia di miliardi legati ai progetti finanziati con il PNNR.

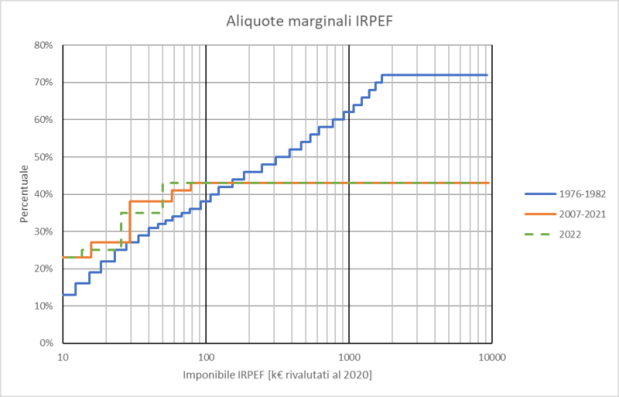

La manovra, come ampiamente preannunciato, conferma sia la riforma fiscale varata lo scorso anno, con l’accorpamento dei tre scaglioni delle aliquote IRPEF, sia il taglio del cuneo fiscale. Fa dunque divenire strutturali le aliquote del 23% (per i redditi fino a 28.000 euro), del 35% (per i redditi da 28.000 a 50.000 euro) e del 43% (per i redditi che superano 50.000 euro). Facciamo notare che anche questa “rimodulazione” degli scaglioni non ha sostanzialmente dato nulla a quella vasta parte dei ceti popolari che hanno redditi da 8.500 a 15.000 euro, che pagavano il 23% e continueranno a pagare quella stessa percentuale.

La sua logica, peraltro, si inserisce nel pluridecennale orientamento bipartisan volto ad appiattire la curva delle aliquote, appiattimento perseguito con tenacia a tutto vantaggio dei redditi più alti. I suoi effetti “pro-ricchi” sono facilmente desumibili dal seguente grafico che illustra il “risparmio” ottenuto dai redditi oltre i 100.000 euro.

E naturalmente si conferma la disastrosa scelta della flat tax al 15% per i liberi professionisti fino 85.000 euro.

In materia fiscale, occorre tenere conto anche del condono, o, come lo chiamano loro, del “concordato” che interessa 4 milioni di soggetti tra lavoratori autonomi e piccole imprese, consentendo a questi ultimi di congelare le tasse per un periodo di 2 anni, dunque, un altro regalo alla base elettorale della destra e agli evasori, elegantemente definito un istituto di “compliance”, di rapporto “più collaborativo” tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria.

E, se costoro, i liberi professionisti e le piccole imprese saranno sufficientemente diligenti, e dunque il “concordato fiscale” darà un congruo gettito, pari o superiore a 1,5 miliardi, i redditi da 28.000 a 50.000 euro vedranno abbassarsi l’aliquota IRPEF dal 35 al 33%, mentre i redditi sotto i 28.000 resterebbero ancora al palo.

Per i lavoratori dipendenti c’è solo la conferma del taglio del cuneo fiscale, un taglio deciso a suo tempo dal governo Draghi che ha dato qualche decina di euro in più ai salari al solo scopo di alleggerire la pressione sindacale sui datori di lavoro. La “notizia positiva” è che quei pochi euro in più in busta paga resteranno. La notizia negativa è che le casse previdenziali continueranno ad essere alleggerite.

La manovra definisce anche le risorse per la stipula dei nuovi contratti dei pubblici dipendenti, stanziando 4,5 miliardi per il triennio 2025-2027, cosa che non garantisce affatto neanche l’adeguamento dei salari all’inflazione del precedente triennio. Si calcola che il salario medio del dipendente pubblico si sia svalutato dal 2022 a oggi di circa 290 euro mensili, mentre le risorse sono al massimo sufficienti a rivalutarlo di 141 euro.

Quanto alla lotta alla povertà e alle disuguaglianze, nella manovra non c’è nulla salvo qualche spot propagandistico per consentire ai ministri di poter ribattere nei talk show o in parlamento: si aggiunge un terzo mese di congedo parentale, una “Carta per i nuovi nati” (1.000 euro una tantum ai neo genitori con ISEE entro i 40 mila euro), qualche soldo in più per supportare la frequenza di asili nido e la “Carta dedicata a te”, per aiutare i più poveri con qualche centinaio di euro spendibili nei supermercati.

Tornando alla sanità, materia sulla quale in questi giorni si è concentrata la polemica politica, ci limitiamo a rinviare al recentissimo 7° Rapporto GIMBE “Sanità pubblica, emergenza del paese”, che denuncia:

un divario della spesa sanitaria pubblica pro capite di € 889 rispetto alla media dei paesi OCSE membri dell’Unione Europea, con un gap complessivo che sfiora i € 52,4 miliardi; la crisi motivazionale del personale che abbandona il SSN; il boom della spesa a carico delle famiglie (+10,3%); quasi 4,5 milioni di persone che nel 2023 hanno rinunciato alle cure, di cui 2,5 milioni per motivi economici; le inaccettabili diseguaglianze regionali e territoriali; la migrazione sanitaria e i disagi quotidiani sui tempi di attesa e sui pronto soccorso affollati, una tenuta del SSN prossima al punto di non ritorno, i princìpi fondanti di universalismo, equità e uguaglianza ormai traditi e il diritto costituzionale alla tutela della salute che si sta lentamente sgretolando, in particolare per le fasce socio-economiche più deboli, gli anziani e i fragili, per chi vive nel Mezzogiorno e nelle aree interne e disagiate.

Correttamente, il Rapporto GIMBE non attribuisce la responsabilità di quel disastro al solo governo Meloni, visto che è frutto del definanziamento attuato negli ultimi 15 anni da tutti i governi, di qualunque “colore”, con una politica sempre volta a ridurre il perimetro della sanità pubblica per aumentare quello del settore privato, ma è più che sufficiente a smentire clamorosamente le dichiarazioni della presidente Meloni sui primati sanitari del suo governo, secondo cui “il fondo sanitario arriverà nel 2025 alla cifra record di 136,5 miliardi di euro e 140 miliardi di euro nel 2026. Mai così tante risorse erano state messe nel Fondo sanitario nazionale”, tutte cifre utili solo per cercare di gabbare l’opinione pubblica con il gioco delle tre carte tra percentuali sul PIL, cifre fisse, indici deflazionati, ecc.

Resta perciò che la spesa sanitaria nei prossimi anni resterà ai livelli più bassi tra i paesi OCSE e UE, con milioni di persone che continueranno a rinunciare alle cure e a veder peggiorato il servizio per un diritto civile e sociale fondamentale.

Sul fronte della previdenza si conferma, come ampiamente previsto, la totalità della legge Fornero, non certo smentita dalla “Quota 103” (62 anni di età e 41 anni di contributi) che darà accesso a un trattamento pensionistico fortemente ridotto perché calcolato per intero con il contributivo, o da altre possibilità di “uscita anticipata” (Ape sociale e Opzione donna), tutte fortemente disincentivate con forti penalizzazioni. Non solo, si vuole anche favorire la permanenza al lavoro oltre l’età pensionabile, alzando i livelli di detassazione (il cosiddetto bonus Maroni) per chi vorrà rimanere qualche anno in più. Da non trascurare l’ulteriore sostegno alla previdenza integrativa, con nuova fase di silenzio assenso nella destinazione del TFR.

Nel frattempo, si opereranno tagli lineari del 5% sulla spesa in tutti i ministeri (ad esclusione della sanità e della difesa), per risparmiare così 3 miliardi. Un altro miliardo verrà dal taglio delle detrazioni fiscali.

Il governo prevede di reperire altri miliardi facendo ricorso a privatizzazioni, cioè vendendo (o svendendo) proprietà pubbliche, come fatto in passato da altri governi di centrosinistra, di destra o tecnici.

Molto rumore si è fatto sul contributo contrattato con le banche e con le assicurazioni che, stando alle cifre, dovrebbe garantire allo stato un’entrata di 3,5 miliardi di euro. Com’è noto, la demagogia meloniana voleva presentare questi soldi come una tassazione degli (extra)profitti incassati dagli istituti di credito in questi ultimi anni, ma il fuoco di sbarramento fatto da Forza Italia ha fatto scoprire le carte.

Non ci sarà nessun sacrificio per il sistema bancario. I quasi 100 miliardi di euro di profitti accumulati dagli istituti di credito negli ultimi due anni, e in larga parte distribuiti agli azionisti, non saranno toccati. Ci sarà solo una partita di giro: le banche accettano di posticipare di due anni l’incasso dei crediti di imposta, concedendo liquidità al governo, che ringrazia per la “collaborazione”.